Es gibt einen neuen Lynchmob in den klassischen und sozialen Medien des Westens. Buchautor Jon Ronson hält die von diesem ausgeübte Kontrolle für eine im Prinzip edle Sache, warnt aber vor Übertreibungen. Opfer sind nicht nur öffentliche Figuren, die Grenzen überschritten haben, sondern auch Stinos, die mit naming and shaming ihrer Existenz beraubt wurden. Eine Besprechung.

Es gibt einen neuen Lynchmob in den klassischen und sozialen Medien des Westens. Buchautor Jon Ronson hält die von diesem ausgeübte Kontrolle für eine im Prinzip edle Sache, warnt aber vor Übertreibungen. Opfer sind nicht nur öffentliche Figuren, die Grenzen überschritten haben, sondern auch Stinos, die mit naming and shaming ihrer Existenz beraubt wurden. Eine Besprechung.

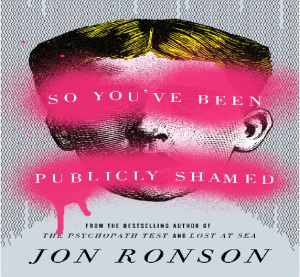

So you’ve been publically shamed heißt das neue Buch des englisch-amerikanischen Gonzo-Journalisten Jon Ronson.

Dieser nimmt sich gern diverser Grenzthemen an – also zum Beispiel der gesellschaftlichen Macht von Psychopathen oder parapsychologischer Kriegführung. Nun stehen die zeitgenössischen Formen des Beschämens und Diffamierens im Mittelpunkt des Interesses. Das Buch lässt sich zum Beispiel hier erwerben.

Der Autor nimmt dabei eine zwiespältige Haltung ein, oder genauer: diese Position entwickelt sich in dem Maß, in dem er erkennt, dass auch die heutigen Techno-Pranger primär dazu da sind, misfits oder auch nur Grenzüberschreiter zu zerstören.

In den frühen Twitter-Tagen, schreibt Ronson, habe es kein shaming gegeben. Es sei nur um “witzige und ernste Gespräche mit Gleichgesinnten” gegangen. Dann habe das Beschämen und Anklagen begonnen, zuerst bei einer Kolumnistin, die schwulenfeindlich geschrieben habe oder im Fall eines kalifornischen Fitnessstudios, das Mitgliedern, die nicht mehr zahlungsfähig gewesen seien, die Jahreskarte entzogen habe.

Auf solche Beispiele, meint Ronson, könne man heute noch stolz sein. Entrückte Figuren wie Rupert Murdoch oder Donald Trump hätten in den frühen Tagen plötzlich einen Twitter-Account gehabt und den Eindruck erweckt, sie seien jetzt irgendwie direkt zugänglich.

Nach einer Weile suchten wir nicht mehr nur nach Grenzüberschreitungen. Es ging auch um Versprecher. Der Zorn über die Schrecklichkeit der anderen Leute begann uns zu verzehren. Die herumwirbelnde Wut geriet gegenüber den dummen Äußerungen irgendwelcher Zelebritäten immer stärker ins Missverhältnis. Es war etwas anderes als Satire oder Journalismus. Es fühlte sich wie Bestrafung an.” (eigene Übersetzung, S. 79)

Er selbst, erzählt Ronson freimütig, sei in den social media gegen einen Kritiker vorgegangen, der ständig seine Doku-Filme verrissen habe. Da sei es ihm g’rad recht gekommen, dass der Mann auf facebook erzählt habe, wie er auf Safari gefahren und einen Pavian erlegt, mithin einen menschenähnlichen Primaten ermordet habe.

Die Beispielfälle, die der Autor bringt, machen lachen und erschauern. Manchmal lassen sie öffentliche Demütigungen aus fernen Zeiten und fremden Kulturen wie altmodischen Kinderkram aussehen.

- Ronson bringt Fälle, die zur Not noch als public scrutiny, als prüfender Blick der Öffentlichkeit durchgehen mögen – in denen die begangenen Verstöße aber in keiner Proportion zur folgenden sozialen Ächtung stehen. Zum Beispiel bei einem davor gefeierten Pop-Autor, der alte Zitate von Bob Dylan ausgeschmückt hatte und der, nachdem er ertappt worden war, verzweifelt versuchte, den Fehler zu vertuschen. Gegen die seitenweisen Plagiate z.B. durch deutsche Politiker nehmen sich die geschilderten Missetaten freilich geradezu lächerlich aus.

- Da gibt es dann noch den dämlichen Tweet einer PR-Tante, die vor ihrem Urlaub in Afrika zwitscherte, sie hoffte sich kein AIDS zuzuziehen – glaube aber, dass Weiße diese Krankheit ohnedies nicht bekämen. Die Frau, eine 30-jährige New Yorkerin, wollte eigentlich nur einen Witz machen, aber als sie in Johannesburg aus dem Flugzeug stieg, hatte sie ein paar hundert Hass-Nachrichten auf der Mailbox (“rassistische Fotze”) und ihren Job los.

- Nett auch der Fall zweier Programmierer, die sich bei einer langweiligen Fachtagung schlüpfrige Kommentare über den Vortrag zuflüsterten und dabei von einer vor ihnen sitzenden Frau belauscht wurden. Die fühlte sich offended, fotografierte mit ihrer Handykamera die Grenzüberschreiter und thematisierte in einem Tweet deren Aussagen. Das wuchs sich sofort zu einem Riesen-Skandal, donglegate, aus. Trotz umgehender Entschuldigung wurden die Witzereißer, junge Männer, gefeuert (zumindest einer der beiden, der andere scheint nicht angestellt gewesen zu sein).

- Das ganze funktioniert aber auch bei anderen Heiligen Kühen, wie eine junge Frau namens Lindsey auf einem Soldatenfriedhof in Washington DC feststellen musste. Dort gab es ein Schild mit der Aufschrift “Schweigen und Respekt”, das Soldaten gewidmet war, die für das Vaterland das höchste Opfer erbracht hatten. Lindsey, die sich ansonsten gewohnheitsmäßig mit Zigarette vor “Bitte nicht Rauchen”-Schilder stellte, ließ einen Schnappschuss machen, der sie mit Schild und Stinkefinger zeigte. Diesen stellte sie eigenhändig auf ihre Facebook-Seite. Das bekam ihr nicht wirklich gut. Details erspare ich mir. Wie die anderen war auch sie ihren Job in nullkommanix los.

Das erinnert irgendwie an Vorgänge, die in den vergangenen Wochen in Mitteleuropa stattgefunden haben, als Arbeitnehmer wegen Postings mit angeblicher oder wirklicher Fremden- und Flüchtlingsfeindlichkeit gekündigt worden sind (oder damit bedroht wurden). Dies passierte in Zusammenarbeit von Politikern, Managern und willfährigen Betriebsräten, die glauben, sich zu Staatsanwälten und Richtern in Personalunion aufschwingen zu können.

Diese Leute sollten verdammt vorsichtig sein. Ihre Techniken zur Bekämpfung von Dissens funktionieren auch, wenn sie gegen sie selbst gewendet werden.

Jon Ronson, So you’ve been publicly shamed. 2015

Foto: Screenshot Amazon

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.